KI-Modelle verarbeiten enorme Datenmengen und führen komplexe Berechnungen durch. Dadurch stellen sie andere Anforderungen an ein Rechenzentrum als traditionelle IT-Umgebungen. In der Praxis unterscheidet sich ein KI-Rechenzentrum nicht grundsätzlich von einem herkömmlichen Rechenzentrum. Es muss jedoch die passenden Einrichtungen und Fähigkeiten bieten, um KI-Workloads zu unterstützen. Dazu gehören alternative Kühlmethoden und Hochdichte-Umgebungen.

Artikel

Was unterscheidet ein KI-Rechenzentrum von einem traditionellen Rechenzentrum?

Spezialisierte Hardware im KI-Rechenzentrum

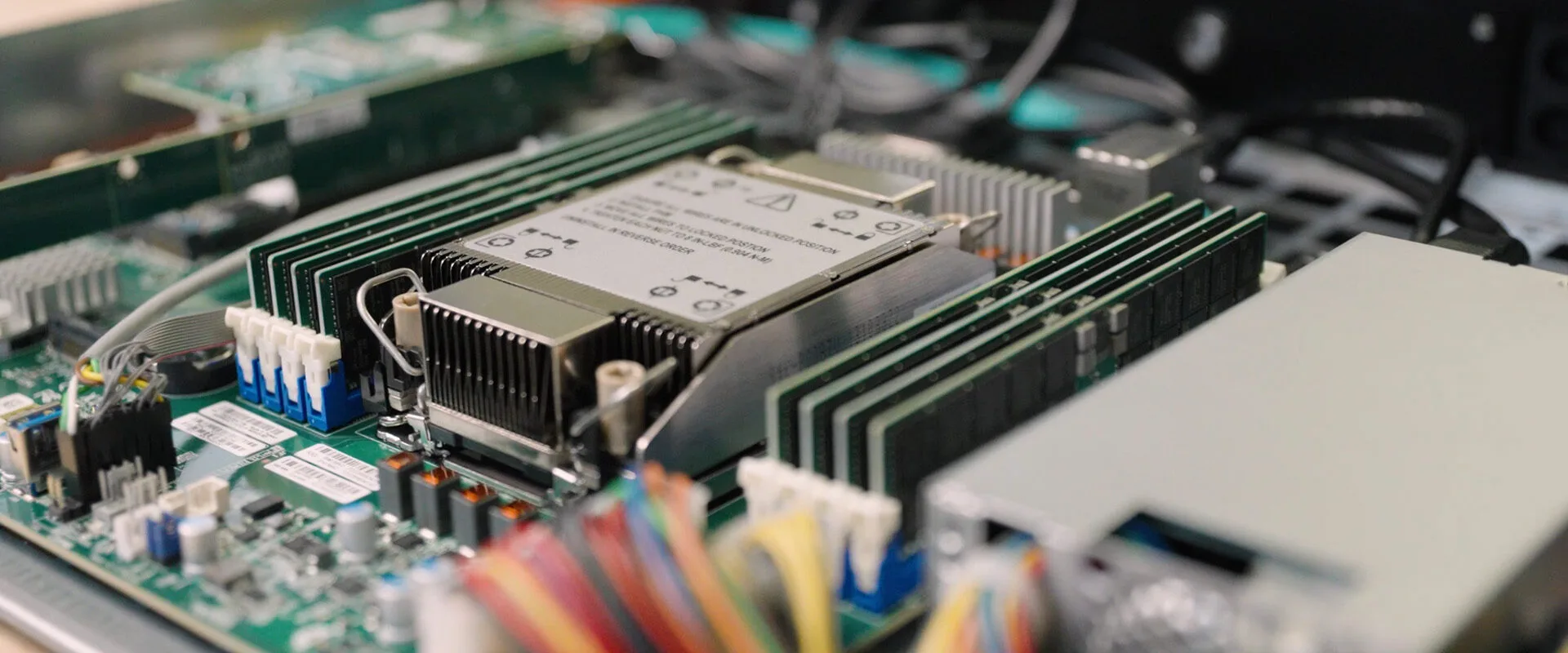

Während Standardserver hauptsächlich CPUs (Central Processing Units) nutzen, setzen KI-Workloads auf spezialisierte Hardware wie GPUs (Graphics Processing Units) und KI-Beschleuniger, beispielsweise Googles TPUs (Tensor Processing Units). Diese Chips sind für die Ausführung komplexer Aufgaben optimiert, wie etwa Bilderkennung im Gesundheitswesen oder Echtzeit-Datenanalyse im Verkehrsmanagement zur Vorhersage und Reduzierung von Staus.

Diese leistungsstarke Hardware erzeugt deutlich mehr Wärme und verbraucht mehr Energie als herkömmliche Server. Sie stellt zudem höhere Anforderungen an den Datenaustausch zwischen Systemen. Diese Faktoren wirken sich sowohl auf die physische als auch auf die technische Infrastruktur des Rechenzentrums aus.

Energieverbrauch und Kühlung im KI-Rechenzentrum

KI-Server können mehrere Hundert Watt pro Einheit verbrauchen. Lastspitzen treiben den Energiebedarf zusätzlich in die Höhe. Dies stellt KI-Rechenzentren vor neue Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Stromversorgung und Kühlung.

High Density Rechenzentrum (High Density RZ) mehr Rechenleistung pro Quadratmeter

Um maximale Rechenleistung aus einer begrenzten Anzahl von Racks herauszuholen, werden Systeme zunehmend in Hochdichte-Konfigurationen betrieben. Das bedeutet mehr Leistung pro Rack und somit einen höheren Energiebedarf pro Quadratmeter.

In herkömmlichen Rechenzentren liegt der Energieverbrauch typischerweise zwischen 3 und 12 kW pro Rack. In KI-Umgebungen können Racks problemlos 100 kW erreichen. Dies führt zu einer höheren Dauerlast sowie zu Spitzenlasten während intensiver KI-Trainingsphasen.

Ein KI-Rechenzentrum muss über eine Strominfrastruktur verfügen, die diese Anforderungen bewältigen kann. Es muss zudem ausreichend Kapazität bieten und für zukünftiges Wachstum gerüstet sein. Ohne diese Flexibilität kann die Stromversorgung zu einem begrenzenden Faktor für Skalierung und wachsende KI-Workloads werden.

Effiziente Kühlung zur Vermeidung von Throttling

Ohne effektive Wärmeabfuhr könnten KI-Chips ihre Leistung automatisch drosseln, um Überhitzung zu vermeiden. Dieser Prozess, als Throttling bekannt, verringert die Effizienz von KI-Workloads und verlängert die Trainingszeiten.

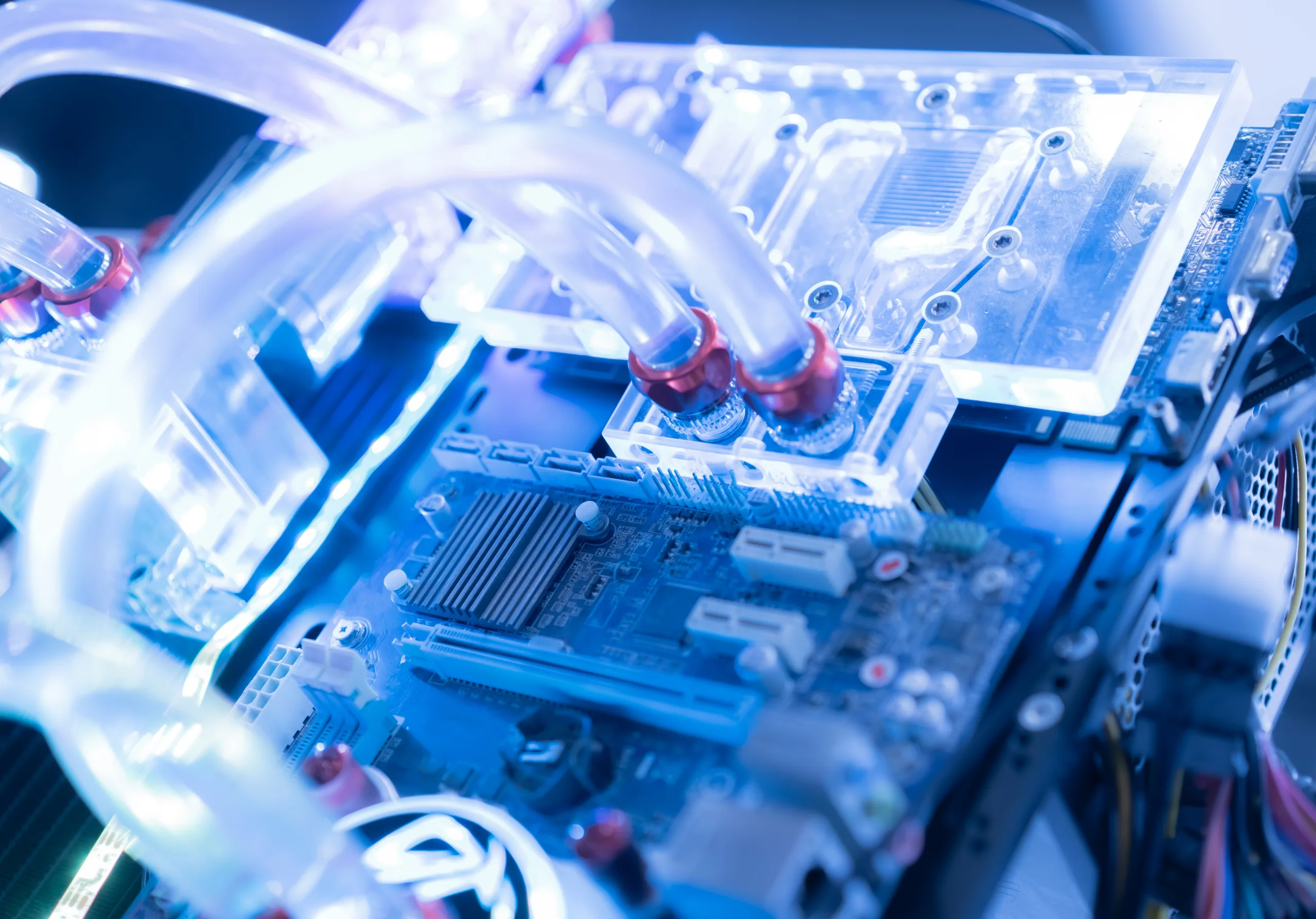

In vielen herkömmlichen Rechenzentren ist Luftkühlung ausreichend. Für KI-Workloads reicht dies jedoch oft nicht aus. Deshalb sollte ein KI-Rechenzentrum auf alternative Kühlmethoden vorbereitet sein. Lösungen wie Flüssigkühlung oder Immersionskühlung führen Wärme deutlich effizienter ab und ermöglichen höhere Leistungsdichten.

Nachhaltigkeit als Voraussetzung für KI-Rechenzentren

Da KI-Hardware sehr viel Strom verbraucht, ist der Einsatz von 100 % erneuerbarer Energie keine Option, sondern eine Voraussetzung. Rechenzentren spielen eine entscheidende Rolle, indem sie grüne Energie mit Herkunftsnachweisen beziehen. Dies geschieht häufig über langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) mit Wind- und Solarparks. Der Einsatz von grüner Energie reduziert den ökologischen Fussabdruck von KI-Workloads und trägt zu einer stabilen Energieversorgung bei.

Darüber hinaus gewinnen energieeffiziente Kühltechnologien und Wärmerückgewinnung zunehmend an Bedeutung:

- Fortschrittliche Kühlsysteme senken den Gesamtenergieverbrauch. Dadurch wird im Vergleich zu herkömmlicher Kühlung weniger Strom benötigt.

- KI-Workloads erzeugen grosse Mengen an Abwärme. Diese Wärme kann für Fernwärme oder industrielle Zwecke wiederverwendet werden. Dies senkt die gesamte Energienachfrage und unterstützt eine Kreislaufwirtschaft.

Robuste Netzwerkinfrastruktur im KI-Rechenzentrum

KI-Workloads erfordern einen schnellen und zuverlässigen Datenaustausch zwischen Systemen. Daher muss die Netzwerkinfrastruktur eines KI-Rechenzentrums auf niedrige Latenzzeiten, hohe Bandbreite und maximale Verfügbarkeit ausgelegt sein. Bei der Wahl eines Rechenzentrums sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Carrier- und Cloud-neutral: Ein carrier- und cloud-neutrales Rechenzentrum ermöglicht die Auswahl verschiedener Netzwerkanbieter und Cloud-Plattformen. Dies erleichtert den Aufbau einer hybriden KI-Infrastruktur. Sensible Daten bleiben sicher im Rechenzentrum, während zusätzliche Dienste flexibel aus der Cloud bereitgestellt werden können.

- Moderne Glasfaserinfrastruktur und skalierbare Netzwerkarchitektur: Schnelle und stabile Datenverbindungen sind entscheidend für KI-Workloads. Ein KI-Rechenzentrum sollte über ein modernes Glasfasernetz und eine skalierbare Architektur verfügen. So können wachsende Datenströme bewältigt und geringe Latenzzeiten gewährleistet werden.

Datenhoheit und KI: Kontrolle über Speicherung und Verarbeitung von Daten

Da KI zunehmend für kritische und datenschutzsensible Anwendungen genutzt wird, gewinnt die Datenhoheit an Bedeutung. Organisationen möchten volle Kontrolle darüber haben, wo und wie ihre Daten gespeichert und verarbeitet werden. Sie wollen sich nicht auf ausländische Gesetze oder Gerichtsbarkeiten verlassen. KI-Trainings nutzen häufig sensible Datensätze, etwa aus dem Gesundheitswesen oder geistiges Eigentum. Daher ist Datenkontrolle essenziell.

Ein KI-Rechenzentrum muss daher folgende Anforderungen erfüllen:

- Strenge Sicherheitsstandards wie ISO 27001 zum Schutz der physischen und digitalen Infrastruktur.

- Europäische Datenhoheit, sodass Daten innerhalb Europas verbleiben und Organisationen nicht vollständig von nicht-europäischen Cloud-Anbietern abhängig sind.

Ein KI-Rechenzentrum ist ein optimiertes Rechenzentrum

Ein KI-Rechenzentrum ist im Kern ein optimiertes Rechenzentrum. Es muss Hochdichte-Umgebungen, alternative Kühlmethoden, schnelle Netzwerke und eine nachhaltige Stromversorgung unterstützen. Bei der Wahl eines KI-Rechenzentrums ist es entscheidend zu berücksichtigen, wo Ihre Daten gespeichert und verarbeitet werden (Digitale Souveränität). Ebenso wichtig ist eine Infrastruktur, die mit Ihren Anforderungen mitwachsen kann.